3 2 1

4 5 6

7

8

0213

standort

Bucinator – eine Produktneuheit made in Tirol

Thema: [ LIFE SCIENCES TIROL ]

Der Bucinator ist eine technische Innovation, die in Zukunft in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und auch zu

Hause Stürze von Patienten aus Pflegebetten verhindern soll. Entwickelt wurde die patentierte Technologie-Innovati-

on von Johannes Hilbe – ehemaliger Krankenpfleger, studierter Pflegewissenschaftler und Medizin-Informatiker –, der

sich in der Zwischenzeit nach Unterstützung durch das Gründerzentrum CAST nach Teilnahme am Businessplan-

wettbewerb adventureX als Jungunternehmer selbstständig gemacht hat.

Science

Monika Ritsch-Marte,

Leiterin der Sektion für

Biomedizinische Physik an

der Medizinischen Univer-

sität Innsbruck, wurde auf

der Europäischen Konferenz

Biomedizinischer Optik (ECBO) in München

zum OSA Fellow ernannt. Die OSA, internatio-

nal renommierte und rund 18.000 Mitgliedern

aus 175 Ländern zählende optische Gesellschaft

mit Sitz in Washington, verleiht jährlich nur an

72 ihrer Mitglieder den Titel Optical Society

Fellow. Im Labor für „Biomedizinische Laseran-

wendungen“, das die gebürtige Vorarlbergerin

Ritsch-Marte gemeinsam mit Stefan Bernet

leitet, entstehen jene Technologien, die den

Einsatz von Licht für relevante (bio)medizinische

Anforderungen ermöglichen.

Der Molekularbiologe Martin Bodner vom

Institut für Gerichtliche Medizin wurde für sein

Forschungsprojekt zur Rekonstruktion der Aus-

breitung des Menschen in Südamerika mit dem

Theodor-Körner-Preis ausgezeichnet.

Seit Ende April steht

mit Alois Saria erstmals ein

Österreicher an der Spitze der

Internationalen Gesellschaft

für Neurochemie (ISN).

Der Leiter der Abteilung für

Experimentelle Psychiatrie an der Medizinischen

Universität Innsbruck wurde zum Präsidenten

der renommierten Vereinigung gewählt. Die

ISN ist die einzige internationale Gesellschaft

für den wachsenden Bereich der Neurochemie

und zählt weltweit rund 1500 ForscherInnen

und ÄrztInnen zu ihren Mitgliedern.

Mehr Top-Betriebe aus dem Cluster

Life Sciences Tirol finden Sie auf

www.standort-tirol.at/mitgliederMehr Info

[

]

T

echnische

Pilotierung

einerkollaborativen Herz-

insuffizienz-Versorgung mit

mobilfunkbasiertem Telemonito-

ring – das klingt kompliziert, doch

der Grundgedanke dahinter ist be-

stechend einfach: Bringen wir die

Medizin zum Patienten. Das spart

dem Gesundheitssystem enorme

Kosten und erhöht die Lebensqua-

lität der Betroffenen.

Zudem kann dadurch die Zahl

der Krankenhausaufnahmen und

langfristig auch die Sterblich-

keitsrate bei einer schweren Er-

krankung, wie der sogenannten

„Herzschwäche“, gesenkt werden.

Herzinsuffizienz bezeichnet an

sich die krankhafte Unfähigkeit

des Herzens, die vom Körper benö-

tigte Blutmenge zu fördern. Der ge-

bräuchliche Begriff Herzschwäche

trifft den Sachverhalt allerdings

nur ungenau, weil nicht nur eine

verminderte Pumpfunktion (systo-

lische Herzinsuffizienz oder Herz-

muskelschwäche), sondern auch

eine gestörte Füllung des Herzens

(diastolische Herzinsuffizienz) bei

unbeeinträchtigter Pumpfunktion

zur Herzinsuffizienz führen kann.

„Rund ein Prozent der Bevölke-

rung im Alter von 45 bis 55 Jahren

leidet an dieser Herzschwäche, im

Alter von 80 Jahren sind mehr als

zehn Prozent betroffen. Allein in

Tirol ist von mindestens 15.000

Betroffenen auszugehen“, erklärt

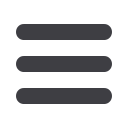

Univ. Doz. Dr. Gerhard Pölzl. Der

Kardiologe leitet das Projekt „Herz

Mobil Tirol“ an der Uniklinik in

Innsbruck. Dieses Kooperations-

projekt der Medizinuni mit dem

Austrian Institut of Technology

(AIT, vormals Forschungszentrum

Seibersdorf) und der TILAK wird

derzeit vom Wissenschaftsfonds

des Landes Tirol finanziert. Ziel ist

es, dass Herzinsuffizienz-Patienten

nach dem Krankenhausaufenthalt

optimal zu Hause nachversorgt wer-

den, um Probleme und letztlich die

Re-Hospitalisierung zu verhindern.

„Die Wiederaufnahmerate bei die-

ser Erkrankung ist enorm hoch“,

erläutert Pölzl und ergänzt: „Und

häufig ist es so, dass die Patienten,

die dann in die Klinik kommen, be-

reits in einem kritischen Zustand

sind.“ Um dies in Zukunft verhin-

dern zu können, wurde nun in der

ersten Phase dieses Projektes eine

Koordinationsstelle an der Kardio-

logie in der Uniklinik eingerichtet.

Eine Gruppe von zehn Patienten

bekam für ein halbes Jahr ein von

der AIT entwickeltes Smartphone

zur Verfügung gestellt.

Dieses „KIT“ (Keep in Touch) ge-

nannte Gerät kombiniert die Vor-

teile einer elektronischen Daten-

erfassung mit den Möglichkeiten

eines herkömmlichen Mobiltele-

fons. Das Gerät ermöglicht eine

einfache und intuitive Datenüber-

nahme aus verschiedenen medi-

zinischen Geräten wie Blutdruck-

messgerät,

Blutzuckermessgerät

oder Waage. Dazu kommt eine

breite Palette der Datenerfassung

mittels RFID-Tags (ID-Karte, Er-

fassung der Medikation, des Wohl-

befindens, der Aktivität usw.). Die

dabei täglich übermittelten Daten

werden direkt an den zuständigen

Internisten/Hausarzt weitergelei-

tet, wobei der Klinik eine Koor-

dinationsrolle zukommt. Wenn

die Daten außerhalb einer vorab

definierten Norm liegen, können

notwendige Anpassungen rasch

umgesetzt werden. Dazu Gerhard

Pölzl: „Ziel ist es, dass man Pati-

enten mit Herzinsuffizienz, die ei-

nen stationären Aufenthalt hinter

sich haben, zu Hause so betreuen

bzw. unterstützen kann. Damit ist

es möglich, die Krankheit mög-

lichst stabil zu halten und für den

Patienten ist ein Höchstmaß an Si-

cherheit und damit Lebensqualität

gegeben.“

Es konnte nun in der ersten Pha-

se des Forschungsprojekts die tech-

nische Machbarkeit nachgewiesen

werden. Zudem zeigte sich, dass

Patienten, aber auch die einge-

bundenen Internisten/Hausärzte

dieses Angebot sehr gut anneh-

men. Daher soll nun in einer zwei-

ten und später dann dritten Pro-

jektphase von „Herz Mobil Tirol“

dieses Modell schrittweise auf ganz

Tirol ausgedehnt werden.

]

Univ.-Doz. Gerhard Pölzl ist der Leiter des Forschungsprojektes „Herz Mobil Tirol“.

Foto: Friedle

Beim Projekt „Herz Mobil Tirol“ der Kardiologie an der Klinik Innsbruck werden die Vital-Daten von Herz

insuffizienzpatienten via Smartphone überwacht, um bei drohender Gefahr frühzeitig einschreiten zu können.

Smartphone als Lebensretter

FAKTEN. NEWS.

[ Thema: Life Science ]

Foto: Meduni Innsbruck

Foto: Friedle

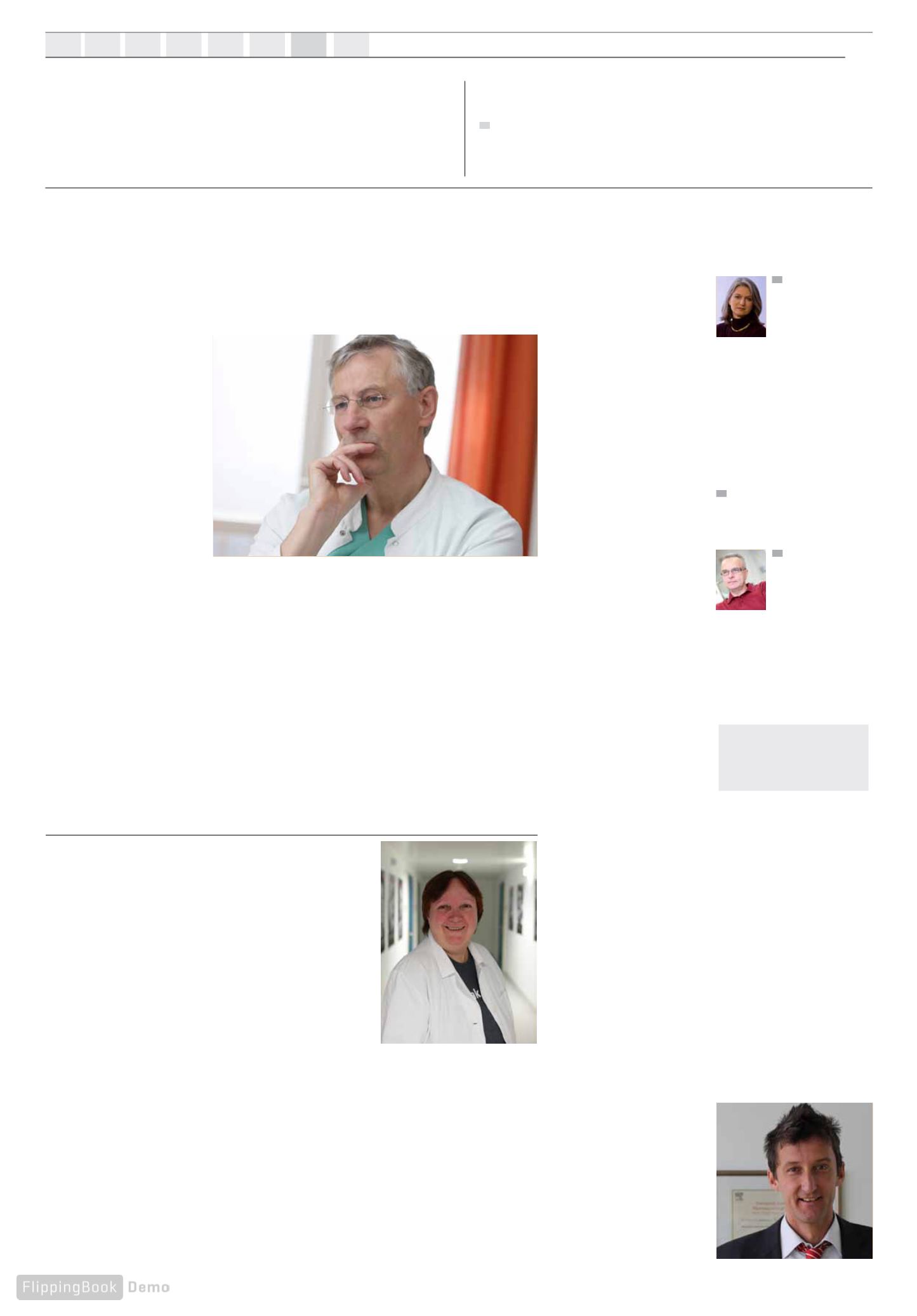

Ausgezeichnete Gendermedizin

[ konkret GEFRAGT ]

V

iele Menschen haben Angst

vor Spritzen. Das Problem:

Viele Wirkstoffe können

nur auf diese Art verabreicht

werden. Daher wird seit Jahren

verstärktim sogenannten Drug-De-

livery-Bereich für orale Wirkstoff-

Darreichungssysteme

geforscht.

Sehr erfolgreich ist dabei die Inns-

brucker Firma ThioMatrix.

Das Unternehmen hat vor über

zehn Jahren eine revolutionäre

Trägertechnologie für Medika-

mentenwirkstoffe entdeckt. Der

Vorteil: Sogenannte Thiomere zei-

gen eine verbesserte Anhaftung

an Schleimhäuten. Damit können

Einnahmefrequenz,

Einnahme-

menge und Nebenwirkungen von

Medikamenten reduziert werden.

Unter anderem entwickelt ThioMa-

trix Insulin-Tabletten, welche die oft

schmerzhaften Injektionen über-

flüssig machen. „Wie die meisten

Unternehmen in diesem Bereich

haben wir zwei Standbeine. Zum

einen verfeinern wir die von uns

entwickelte Thiomer-Technologie

weiter, und zum anderen entwickeln

wir auch für andere Pharma-Unter-

nehmen Darreichungsformen bzw.

-formulierungen“, erläutert Grün-

der und CSO Andreas Bernkop.

Das Beispiel ThioMatrix zeigt auch,

wie wichtig Jung-Unternehmer-För-

derung ist. „Nach zwei Preisen bei

Businessplanwettbewerben – einer

davon war der Tiroler adventureX –

war uns klar, dass die Gründung ei-

ner Firma auf jeden Fall Sinn macht.

Und wir erhielten dabei auch viel

Unterstützung“, erläutert Bernkop.

ThioMatrix ist heute weltweit tä-

tig und zu den über hundert Kun-

den zählen nahezu alle namhaften

Pharma-Unternehmen.

]

Pieksen unnötig

Die Firma ThioMatrix hat eine Technologie entwickelt,

die Spritzen in sehr vielen Fällen unnötig macht.

STANDORT:

Was muss man sich un-

ter Gendermedizin vorstellen?

Margarethe Hochleitner:

Gendermedizin stellt die Frage, ob

das, was wir in der Schulmedizin den

PatientInnen anbieten, auch wirklich

evidence-based ist, d. h. für Frauen und

Männer tatsächlich geprüft ist. Man darf

zum Beispiel nicht vergessen, dass noch

bis in die 1990er-Jahre Medikamente

überwiegend nur an Männern getestet

wurden. Gendermedizin versucht also

für Männer und Frauen auf Basis geprüf-

ter Studien bestmögliche Angebote in

Diagnose, Therapie und Prävention zu

bieten. Und dazu braucht es natürlich

erst einmal Forschung.

STANDORT:

Ist es aber nicht so, dass

es immer noch zu wenig Frauen in den

verschiedenen Bereichen des Gesund-

heitswesens bzw. der Forschung gibt?

Hochleitner:

Das ist sicher nicht

so einfach zu beantworten. Ich meine,

um dem allgemeinen Wunsch von Pa-

tientinnen zu entsprechen, von einer

Ärztin betreut zu werden, z. B. in der

Frauenheilkunde, braucht es die not-

wendige Anzahl an Ärztinnen. Zusätz-

lich gibt es eine gewisse Hoffnung, dass,

wenn Frauen in einer entsprechenden

Zahl in allen Gremien und Führungs-

positionen sind, Notwendigkeiten und

Mängel eher bemerkt werden. Wobei

die Frage der Frauengesundheit ja auch

in einem hohen Maße aus dem Grund-

gedanken der Frauendiskriminierungen

gekommen ist. Aber Gendermedizin ist

für mich in erster Linie ein völlig unpoli-

tisches Wissenschaftsparadigma.

STANDORT:

Nun gibt es den Be-

griff Frauengesundheit und später

Gendermedizin aus den USA kom-

mend ja schon seit den 1960er-Jahren.

Sie setzen sich auch schon sehr lange

damit auseinander. Wie bewerten Sie

den derzeitigen Stand bzw. wo sehen

Sie noch Nachholbedarf?

Hochleitner:

Natürlich ist es, so

wie bei allen Dingen, am Anfang im-

mer recht mühsam. Wobei es natürlich

nicht darum gegangen ist, jemanden

zu beschuldigen, sondern darauf hin-

zuweisen, dass es hier Fragen gibt, die

wissenschaftlich untersucht werden

müssen. Die Probleme hatten auch da-

mit zu tun, dass diese Forderungen sehr

eng mit der Frauenrechtsbewegung

verknüpft waren und damit mit der Er-

kämpfung von Posten und Positionen

im universitären Bereich. Inzwischen

haben alle Universitäten in Österreich

Gendermedizin im Lehrprogramm.

Hier in Innsbruck waren wir 2007 die

ersten, die es im Pflicht-Lehrprogramm

eingeführt haben. Ich glaube, dass wir

zumindest hier in Innsbruck im Kontext

Gendermedizin die Normalität erreicht

haben.

STANDORT:

Sie wurden als „Woman

Inspiring Europe 2013“ ausgezeichnet.

Was bedeutet das für Sie persönlich bzw.

was bedeutet so ein Preis für Ihre Arbeit?

Hochleitner:

Natürlich freut man

sich auch persönlich über die Anerken-

nung für die eigene Arbeit. Es zeigt aber

auch der eigenen Institution, dass die Ar-

beit von außen anerkannt und gesehen

wird. Diese Bestätigung macht die Ver-

handlungen um Ressourcen mit poten-

ziellen Geldgebern bzw. Partnern leich-

ter. Und es zeigt den Jungen, dass man

innerhalb einer Institution mit der nötigen

Konsequenz Veränderungen erreichen

kann, ohne gleich als Untergrundkämpfer

agieren zu müssen.

Foto: Friedle

Foto: Privat

Der Wissenschaftler Andreas Bernkop ent-

wickelte die neue Thiomer-Technologie.

Univ.-Prof. Margarethe Hochleitner, Di-

rektorin des Frauengesundheitszentrums